安志萍:基于SHAP的机器学习模型可解释性研究与应用分析

随着技术的快速发展,机器学习模型在日常生活中的应用日益广泛,能够显著提高效率、降低成本和优化决策。然而,其“黑箱”式的运作方式也引发了信任与可用性方面的担忧。

机器学习模型通常指基于大量数据建立的数学模型,用于执行预测或分类任务。这类模型结构复杂,能够处理远超人类能力的数据与模式,因此预测准确性较高。然而,这种复杂性也导致其决策过程对用户不够透明,难以理解。在很多应用场景中,如医疗诊断,模型的透明性和可靠性至关重要。只有当医生和患者能够理解模型的判断依据时,它才能成为有效的决策辅助工具;否则,其“黑箱”特性可能带来潜在风险。模型决策过程与结果可被理解和解释的能力,即称为可解释性。具备高可解释性的模型不仅提供预测结果,还能阐明其决策逻辑与依据。提升模型可解释性不仅是一项技术挑战,更是一种社会责任。随着机器学习技术的不断发展和应用深入,可解释性将成为未来模型演进的重要方向。

本文旨在探索机器学习模型的可解释性。首先从理论层面阐述可解释性在机器学习中的意义与常用方法,随后通过构建眼癌生存预测模型,应用SHAP方法对该模型进行多维度可解释性分析,以表明提升模型可解释性对于增强模型信任度、透明度和应用价值的关键作用。

模型可解释性的意义

首先,可解释性可以增加对模型的信任。当使用者能够理解模型的决策过程时,更能信任模型的结果。这种信任是模型被接受和采纳的基础,尤其是在那些高风险的应用场景中,比如医疗诊断、药物副作用预测等。

其次,可解释性可以提升模型的透明度。透明度意味着可以检验模型的决策过程是否有错误或偏差,以及这些错误或偏差可能导致的后果。在一些需要解释和审计的应用场景下,如金融风控、公司内部决策等,这种透明度尤为重要。

第三,可解释性有助于模型的持续改进。当使用者能够理解模型的决策逻辑时,他们更可能参与到模型的评估和优化过程中来。这种多方参与的过程,可以提升模型的准确性和适应性,从而提高模型在实际应用中的价值与表现。

最后,可解释性对于遵守法规和提高模型的可接受性也至关重要。在一些高度监管的行业,比如金融、医疗等,模型的决策过程需要透明且可解释,以满足法规要求并增加用户的满意度。

模型可解释性的理论基础与常用方法

可解释性根据范围和深度分为全局可解释性和局部可解释性。全局可解释性关注整个模型的理解,旨在解释模型的全局运作机制,如决策逻辑、特征重要性及特征间交互效应等。局部可解释性则关注模型对单个数据点的决策过程,通过分析局部输入特征变化对输出的影响来解释其决策逻辑。

当前常用的可解释性技术主要包括局部可解释模型替代方法(LIME)、全局可解释性方法(如 SHAP)、特征重要性方法以及基于实例的方法等。

1.局部可解释模型替代方法(Local Interpretable Model-agnostic Explanations,简称“LIME”)

LIME是一种通过在模型预测的局部区域建立一个简单模型来近似复杂模型的解释性技术。它不是直接对整个模型进行解释,而是对单个预测结果附近的数据进行分析,通过在这些数据点上训练一个简单的模型,来近似复杂模型的行为。这种方法的优势在于它可以应用于任何预测模型,并且可以给出局部的、直观的解释。但是,它的局限性也很明显,比如它可能因为局部区域的选择而产生误导性的解释。

2.全局可解释性方法(Shapley Additive Explanations,简称“SHAP”)

SHAP是一种全局的、可加性的模型解释性技术,该方法基于博弈论中的 Shapley值来量化每个特征对于模型预测结果的贡献度。 SHAP方法的核心思想是通过大量的排列组合来估计特征的贡献度,并使用 Shapley值来分配这些贡献度,最终给出每个特征的重要性评分和特征之间的交互作用。 SHAP通过分析每个特征值是如何独立影响模型输出的,从而提供对整个模型的全局解释,这使得我们能够更全面地了解模型的决策过程。 SHAP值的计算可以看作是特征贡献的精确度量,它可以应用于各种类型的模型,包括树模型和神经网络等。 SHAP的优点在于其数学性质的严谨性和解释性的直观性,但相比局部方法,它可能在解释特定的预测时不够灵活。

3.特征重要性方法

特征重要性方法是通过评估各个特征对于模型预测结果的贡献大小来进行解释。常见的特征重要性技术包括基于模型的方法(比如决策树模型中的特征贡献)、基于扰动的方法(比如通过观察特征值的变化对预测结果的影响)等。这些方法的共同特点是简单直观,易于理解和计算。但是,它们的解释通常局限于特征的重要性,而不是具体的决策过程。

综上所述,这些常用的可解释性技术各有优缺点,适用于解决不同的可解释性问题。在实际应用中,我们可能根据具体的场景和需求,选择合适的方法或者方法组合来增强模型的透明度和可理解性。

基于SHAP的眼癌患者生存预测模型可解释性的示例应用

本文基于眼癌数据集,采用随机森林分类算法构建患者生存预测模型。技术工具采用:Python 3.7+PyCharm 2022.2(Community Edition)。

1.数据集介绍

本研究采用的眼癌数据集来自Kaggle,该数据集提供了5000名被诊断患有各种类型眼癌患者的详细医疗及人口统计信息。该数据集包括以下16个特征字段:

(1)患者人口统计:Patient_ID患者编号、Age 年龄(1-90岁)、Gender性别、Country国家;

(2)临床详情:Cancer_Type(Lymphoma/Melanoma/Retinoblastoma)癌症类型(淋巴瘤/黑色素瘤/视网膜母细胞瘤)、Laterality (Left/Right/Bilateral)患病侧别(左/右/双侧)、Stage_at_Diagnosis(Stage I/Stage II/Stage III/Stage IV)确诊时分期;

(3)诊断与治疗:Date_of_Diagnosis确诊日期、Treatment_Type(Surgery/ Radiation/ Chemotherapy)治疗类型(手术/放疗/化疗)、Radiation_Therapy放疗剂量、Chemotherapy化疗次数、Surgery_Status(TRUE/FALSE)手术状态;

(4)治疗结果:Survival_Time_Months生存时间(月)、Outcome_Status (In Remission/ Active/ Deceased)预后状态(缓解期/活动期/已故);

(5)遗传与病史:Genetic_Markers ( BRAF mutation/None)遗传标记(如BRAF基因突变)、 Family_History(TRUE/FALSE)眼癌家族史。

2.数据描述性分析

该数据集包含5000个完整样本,数据无空值记录、无重复记录、各字段取值规范统一。质量评估结果表明该数据集符合建模要求,能够为后续分析提供可靠基础。

3.数据预处理

(1)根据研究内容,剔除Patient_ID和Date_of_Diagnosis两个特征;

(2)数据集中包含多个字符型特征,如Country、Laterality、Treatment_Type等,为便于机器学习算法处理,对其进行分类编码;

(3)以Survival_Time_Months(生存月数)作为预测目标,根据是否大于 24个月将其转换为二分类标签(0/1)。

4.构建眼癌患者生存预测模型

本研究采用随机森林算法构建眼癌患者生存预测模型,主要参数设置为:n_estimators=100,max_depth=8,class_weight='balanced'。数据集按0.2的比例划分为训练集与测试集。

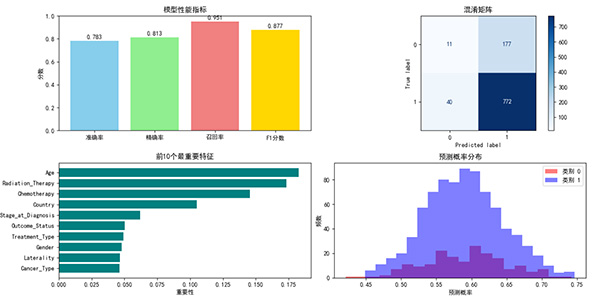

如图1所示为该模型的性能指标。由结果可知,召回率为0.951,表明模型能够有效识别绝大多数正例,漏报率较低;精确率为0.813,说明预测为正例的结果可信度较高;F1分数达到0.877,反映模型在精确率与召回率之间取得了良好平衡。整体而言,该模型具备良好的实际应用价值。

图1 眼癌患者生存预测模型的性能指标图

5.基于SHAP的眼癌患者预测模型可解释性分析与可视化

(1)全局可解释性分析

全局可解释性分析图是一种用于解释机器学习模型整体行为的可视化工具。它通过显示各特征对模型预测的平均影响程度(即特征重要性)以及特征取值与预测影响方向(正/负)之间的关系,帮助理解模型如何依据不同特征做出决策,能直观呈现关键特征及其全局影响模式。

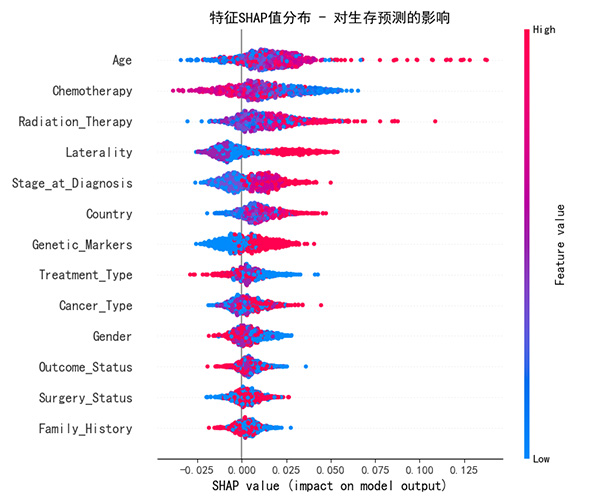

如图2全局可解释性分析图所示,左纵轴排序:表示特征按平均绝对SHAP值从高到低垂直排列,体现各特征对预测结果的总体贡献程度;横轴表示SHAP值大小,即特征对单个样本预测的影响方向(大于0为正向,小于0为负向)和强度;每个点代表一个样本,颜色表示特征值高低(低值蓝→高值红),通过点的横向分布可观察特征值与影响方向的趋势关系。

图中以Age特征为例分析可知,其SHAP值分布较广,且颜色从左至右由蓝渐变为红,说明该特征对生存预测结果具有显著正向影响,且重要性最高。相比之下,Family_History特征的SHAP值分布集中且特征值呈下降趋势,表明其影响较小且呈负相关。综上,通过SHAP值的分布及其与特征值的颜色对应,可直观分析各特征的全局重要性及模型的决策机制。

图2 全局可解释性分析图

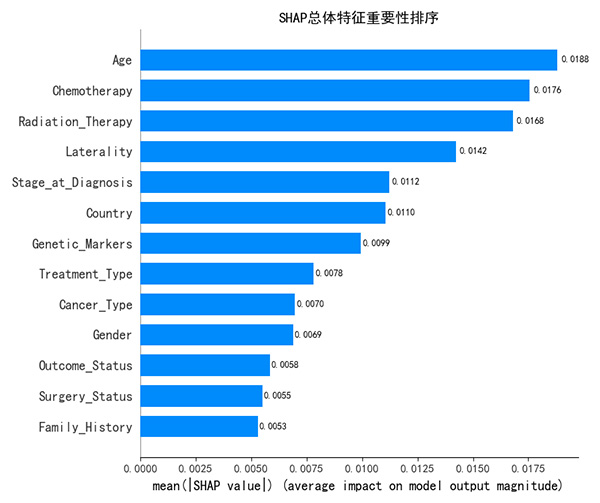

图3所示为SHAP总体特征重要性排序图,该图能够直观理解眼癌患者生存预测模型依赖的主要决策因素。

图3 SHAP总体特征重要性排序图

(2)局部可解释性分析

局部可解释性分析图主要用于解释模型对单个样本的预测结果。通过这种分析,用户能够深入理解模型在特定实例上的行为,增强对模型输出的信任和可控性。其核心作用包括:

1)展示特征贡献:通过每个特征的SHAP值直观显示各特征对该样本预测结果的具体影响方向和大小(正向或负向,以及贡献程度)。

2)解释预测成因:明确呈现如何通过特征值的组合得到最终预测值(例如基值→特征贡献叠加→最终输出)。

3)识别关键特征:突出对当前样本预测影响最大的特征,帮助理解模型在局部范围内的决策逻辑。

4)支持个体决策验证:尤其适用于需要高透明度的领域(如医疗诊断、风控),可验证模型对特定案例的预测是否合理可靠。

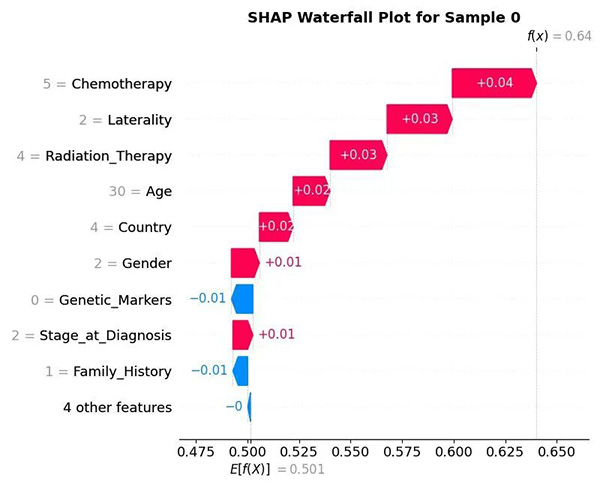

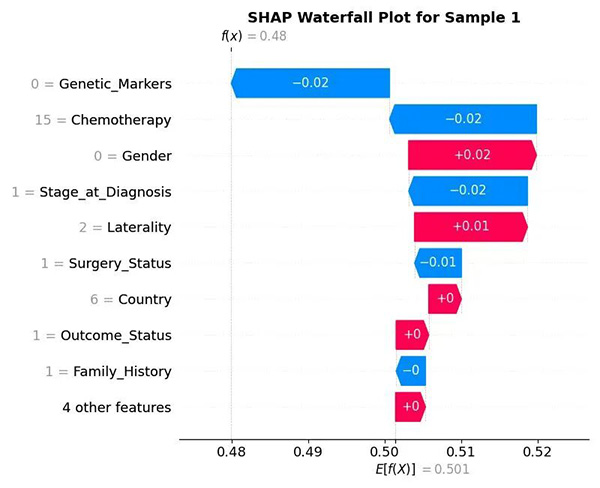

本文以样本1和2为例进行展示与对比分析,图4和图5为样本1和样本2的SHAP瀑布图。以样本1为例详细说明,图中 E[f(x)] = 0.501 表示模型在所有特征未施加影响时的基准预测值。纵向列出了各特征及其取值(如 Chemotherapy = 5)与对应的SHAP值(如 +0.04),表示该特征取值对预测结果产生了0.04的正向贡献。所有特征的SHAP值按贡献大小依次累加,最终得到该样本的预测值E[f(x)] = 0.64。该图清晰展示了各特征通过SHAP值影响预测结果的路径与机制。

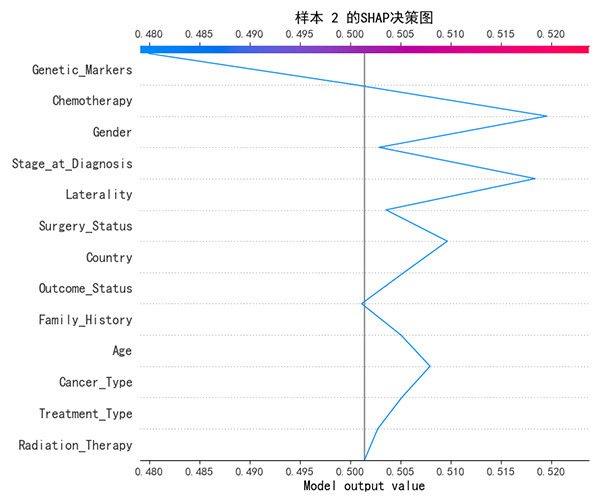

对比两图可知,不同样本的预测结果存在差异,其特征SHAP值与贡献程度也显著不同,体现了SHAP方法在样本级别提供局部可解释性的能力。

图4 样本1的SHAP瀑布图

图5 样本2的SHAP瀑布图

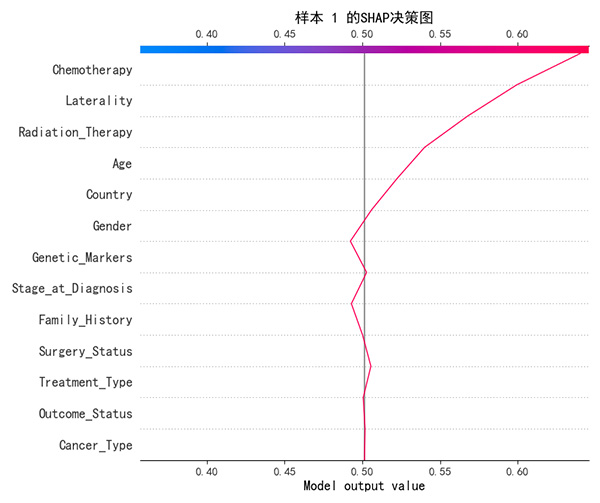

图6和图7所示为样本1与样本2的SHAP决策图,可清晰展示不同样本中各特征的SHAP值对预测结果的贡献路径及影响差异。

图6 样本1的SHAP决策图

图7 样本2的SHAP决策图

(3)特征依赖图分析

特征依赖图主要用于分析单个特征对模型预测的依赖关系,显示该特征取值变化时对模型输出(SHAP值)的整体影响趋势(正相关、负相关或非线性关系)。同时帮助发现特征在不同取值区间内对预测影响的突变或非线性行为,增强对模型决策机制的理解。该图通过散点分布和趋势线,直观呈现特征值与SHAP值之间的关系,适用于全局和局部层面的可解释性分析。

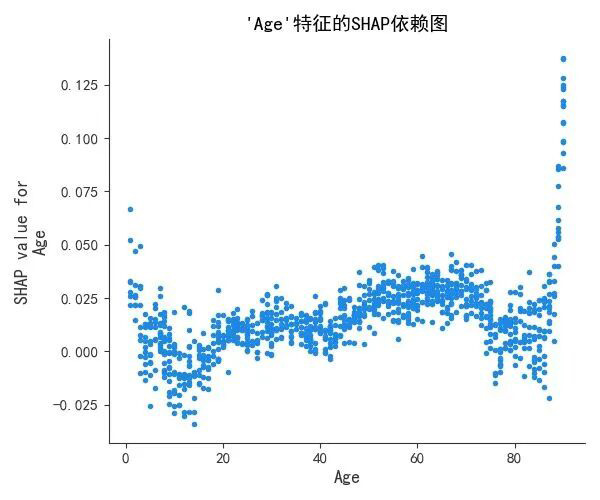

本文以Age和Stage_at_Diagnosis两个特征的SHAP依赖关系为代表进行展示。如图8所示,Age特征的横轴表示特征取值,纵轴为对应SHAP值,反映其不同取值对预测结果的贡献程度。Age的SHAP值随取值增大呈上升趋势,尤其在大于20后普遍为正且贡献显著,表明较高Age值对输出产生积极正向影响。

图8 Age特征的SHAP依赖关系图

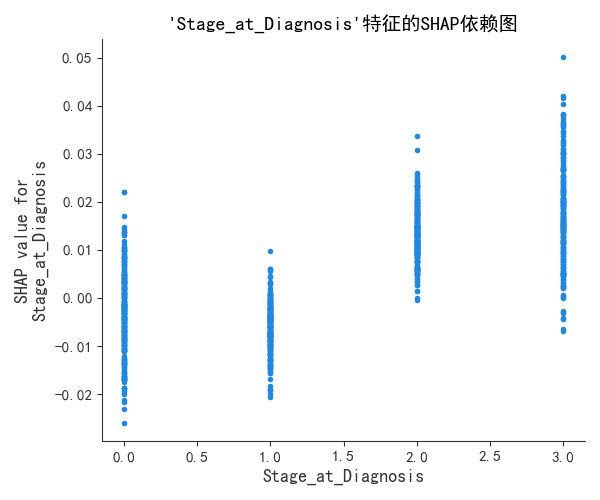

图9所示可见,Stage_at_Diagnosis特征的四个取值对应的SHAP值存在明显差异。前两个阶段中SHAP值分布较均衡,包含正负贡献;后两个阶段中SHAP值明显偏向正向,表明该特征在这些阶段对预测结果起到积极促进作用。

图9 Stage_at_Diagnosis特征的SHAP依赖关系图

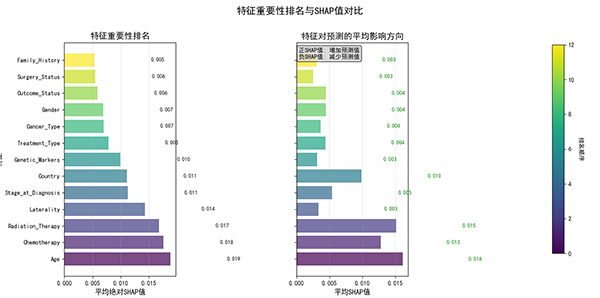

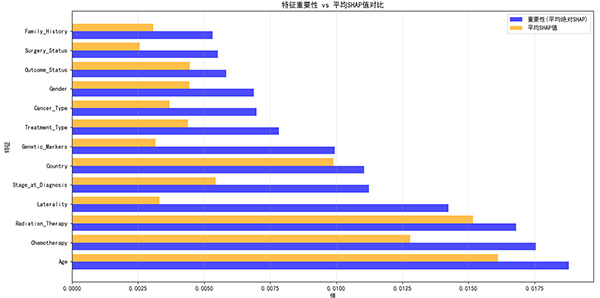

(4)特征重要性排名分析

特征重要性排名(基于平均绝对SHAP值)反映特征在模型中的整体区分能力,而特征对预测的平均影响方向(基于平均SHAP值)衡量其具体取值对单个预测结果的局部贡献,二者在计算原理与解释层面存在差异。

图10 特征重要性排名与SHAP值对比

图11 特征重要性排名与平均SHAP值对比

对比图10与图11可知,两组排序存在部分差异,这是由于不同样本对预测结果的正负向影响程度不同所致。例如,特征Age、Chemotherapy、Radiation_Therapy和Country等对预测的负向影响较小,而Laterality、Surgery_Status和Genetic_Markers则表现出较大的负向影响。尽管如此,所有特征对预测的最终影响仍为正向。特征值与SHAP值均较大,表明这些特征不仅具有全局重要性,且可能作为关键局部驱动因素对预测产生显著正向影响。

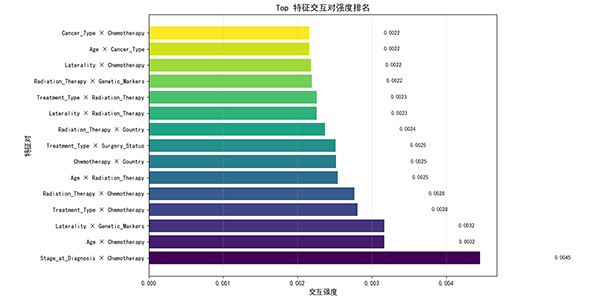

(5)特征交互强度分析

特征交互强度用于衡量两个特征在模型中共同作用时对预测结果的联合影响程度。该指标适用于全局和局部可解释性分析,有助于深入理解复杂模型中特征之间的相互作用模式。其核心概念包括:

1)交互效应量化:即通过计算特征组合对模型输出的协同贡献(如SHAP交互值),量化特征之间是否存在互补或依赖关系。

2)超越独立贡献:反映特征组合的联合效应是否显著高于其独立影响之和,揭示特征间的非线性或条件依赖关系。

3)识别关键交互对:帮助发现哪些特征组合对预测结果具有重要协同作用,增强对模型决策机制的理解。

图12所示为特征交互强度TOP15的排序图。结果显示,交互强度最高的是Stage_at_Diagnosis与Chemotherapy,其SHAP交互值为0.0045;后续排序逐级递减,且多组交互对的强度值相同。上述结果表明,不同特征组合对模型预测的联合贡献存在明显差异,Stage_at_Diagnosis与Chemotherapy的组合在模型中具有最强的协同影响。

图12 特征交互强度TOP15的排序图

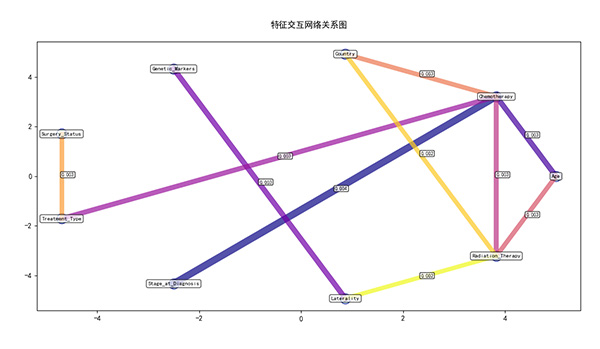

图13所示为特征交互网络关系图。图中可知,特征 Chemotherapy的交互关系数量最多,Radiation_Therapy次之,表明这两个特征在预测模型中参与的交互作用最为频繁,对模型决策过程的影响较为广泛。

图13 特征交互网络关系

研究总结

综上所述,可解释性不仅有助于理解模型的工作原理,也能提升模型的透明度与可信度。随着机器学习模型(尤其是深度学习)复杂性的增加,如何在模型复杂性与可解释性之间取得平衡已成为一个重要挑战。因此,探寻两者的最优平衡点是一项关键的研究方向。

未来,可解释性研究仍将不断演进,需要持续探索新方法与技术。随着这一领域的深入,有望构建更加公正、透明和可靠的机器学习系统,从而推动机器学习技术更健康、更广泛地应用。

作者简介

安志萍,高级工程师,在职博士学历,专业技术上校退役。CHIMA委员,中国研究型医院学会医疗信息化分会理事,中国医疗保健国际交流促进会医学工程与信息学分会委员,中国医学装备协会医院物联网分会常务委员。长期从事医院信息化建设工作。作者观点纯属与同行做技术交流,欢迎批评指正。

上一篇: 某三甲医院促进门诊医疗公平的实践与思考

下一篇: 黄昊:AI工具绘制业务流程图能力评测

首 页

首 页