武汉大学中南医院:基于意图识别分类的AIGC医疗客服系统

一项目简介

为响应国家“互联网+医疗健康”政策号召,提升患者就医效率与满意度,武汉大学中南医院基于前沿人工智能技术,研发并部署了医疗智能客服系统。该系统旨在通过智能化服务模式,优化院内服务流程,缓解传统人工客服压力,打造“精准、高效、人性化”的智慧医疗服务体系。

本系统以医疗行业大模型为核心技术底座,依托工作流引擎实现多场景意图识别与动态任务调度,构建覆盖患者全流程需求的智能交互终端。通过意图识别、大语言模型及深度学习技术,系统支持患者在线完成智能导诊、预问诊信息采集、个性化健康咨询、体检套餐推荐、中医治未病项目推荐等多元化服务,实现“一问多答、一终端多场景”的智能化服务闭环。

1.技术特色

多模态意图识别:通过工作流动态解析患者文本、语音输入,精准匹配服务场景,支持复杂语境下的语义理解。

数据驱动优化:基于患者交互数据持续训练模型,提升导诊准确率与推荐适配度。

系统集成能力:无缝对接医院HIS、EMR系统,确保服务与临床业务流程协同。

2.应用价值

患者端:提供7*24全天候自助服务,减少排队等候时间,提升就医体验。

医院端:降低人工客服成本30%以上,优化资源配置,通过预问诊数据沉淀辅助临床决策。

二建设与开发

1.建设思路

(1)顶层设计

以患者全流程就医需求为核心,结合医院门诊、体检、中医等业务痛点,梳理智能客服覆盖的高频场景(如导诊效率低、预问诊耗时长、健康咨询碎片化),明确功能优先级。

遵循《医院智慧服务分级评估标准》,确保系统建设与政策要求及医院智慧化战略同频。

(2)技术架构规划

采用“大模型能力+工作流引擎+医疗知识库”分层架构,实现意图识别、任务编排、接口调用的模块化开发。

构建开放大模型技术中台,预留与HIS、互联网医院、体检系统的标准化对接通道,保障多系统协同服务能力。

(3)技术亮点

基于大模型构建可配置化服务流程:

意图识别层:融合规则引擎与AI模型,支持症状关键词、患者画像等多维度特征提取;

任务路由层:根据咨询类型自动触发导诊、预问诊等子流程,复杂场景无缝切换人工坐席;

服务交付层:生成图文、语音、结构化报告等多模态交互反馈。

(4)持续优化

建立“患者评分-人工复核-模型迭代”优化链路,通过同居分析定向优化意图识别盲区。

定期更新医学知识库,同步最新诊疗规范与药品目录。

引入自动学习技术,在保护隐私前提下实现跨院区数据价值挖掘,提升推荐算法精准度。

开发患者偏好学习模块,根据历史交互习惯自适应调整应答风格(如简洁型/详解型)。

2.建设流程

(1)技术可行性评估与方案设计

通过问卷调查、门诊随访收集患者就医痛点(如导诊不清晰、咨询渠道分散);访谈门诊医生、客服中心人员,梳理预问诊流程优化需求及健康咨询高频问题;对标《医院智慧服务分级评估标准》,明确系统需覆盖的评级指标项。

评估大模型训练数据合规性,制定医疗知识库脱敏清洗方案。

测试与互联网医院、HIS、门诊电子病历系统的接口兼容性,确认数据交互协议标准。

(2)大模型微调与检索增强生成(RAG)

1)任务定制化训练

导诊任务:输入患者症状描述,输出科室推荐置信度(如“心血管内科为92%,呼吸内科为5%”)。

预问诊任务:通过多轮对话生成结构化问诊报告(包含现病史、过敏史等12项字段)。

2)强化学习优化

构建模拟患者对话环境,根据人工审核反馈(如“推荐科室错误-1分”“回答不完整-0.5分”)调整模型策略。

引入医生专家评分机制,对复杂案例(如罕见病症状)进行定向增强训练。

3)临床验证机制

组织多名副主任医师对1000条模拟咨询案例进行盲审,模型推荐方案与专家共识符合率达91.7%。

通过A/B测试对比人工客服,模型在标准化场景(如感冒分诊)效率提升400%,复杂场景(如慢性病用药咨询)准确率差距缩窄至<5%。

4)核心知识域搭建

疾病库:涵盖ICD-10标准下8000+疾病实体,关联症状、检查、治疗方案、预后等属性。

科室-医生库:动态维护全院200+科室的接诊范围、500+医生的专业特长(如“张XX主任:帕金森病深部脑刺激术”)。

健康知识库:整合国家卫生健康委发布指南、权威期刊文献,形成5000+条疾病预防、康复指导知识条目。

5)自动化更新机制

每日抓取国家药监局药品说明书更新、疾病诊疗规范修订,经医学编辑审核后自动同步至知识库。

对接医院科研平台,实时纳入本院最新临床研究成果(如特色科室的诊疗方案优化)。

6)闭环校验体系

机器校验:通过逻辑冲突检测(如“孕妇禁用→同时推荐孕妇可用药品”)、知识溯源验证(标注每条知识的参考文献来源)。

人工校验:成立由3名主治医师组成的医学委员会,每月对新增知识进行临床适用性评审。

3.意图识别分类与编排

(1)意图识别与分类

利用大模型实现全局意图监听,在对话节点嵌入轻量级意图识别模型,实时监测用户意图偏移,比如:患者描述发热时,先对发热症状进行科普,随后调整到导诊流程,为患者提供科室推荐。

支持跨流程携带关键信息,如:预问诊填写的过敏史自动同步科普如何预防过敏。

(2)场景化任务流配置

智能导诊:通过识别患者症状或就医目的,使用大模型推理各科室的匹配权重,通过权重返回推荐的科室列表。

预问诊:通过与HIS系统对接,获取患者尚未就诊的挂号记录,自动询问是否进行预问诊,通过多轮的问诊咨询,生成预问诊报告,并同步至门诊电子病历系统。

健康咨询:区分咨询类型(疾病知识/用药指导/预防建议),对患者的开放性问题(如“手术后如何营养调理”)启动大模型生成最佳回答。在回答结束后显示参考文献来源(如“依据《中国糖尿病防治指南2023版》”)。

就医咨询:识别患者就挂号、报销、打印病历等就医流程进行咨询时,调用院内知识库,通过检索增强(RAG) 进行回复。保证回复的内容不偏离医院知识库。比如:患者询问体检科在几号楼?

体检套餐推荐:通过与体检系统对接,分析患者在以往就诊记录中的症状与疾病,包括本次就医的症状及目的,定制化生产合适患者的体检套餐。

4.系统集成与测试

通过对接互联网医院、HIS、电子病历系统、体检系统,实现患者基本信息拉取、预问诊报告回写等接口。

模拟高并发场景压力测试,确保单日5万次咨询请求的稳定响应。

5.安全合规验证

通过前置机、防火墙保障暴露在互联网端口安全合规。

通过对患者隐私数据进行国密SM2(非对称)算法加密,严格保证公钥和私钥的安全。

委托第三方机构开展渗透测试与等保合规性评估,修复数据泄露风险点。

三关键技术或产品描述

1.意图识别与分类

(1)混合意图识别架构

多模态输入解析:

支持文本、语音(ASR转写)多模态输入,通过大模型语言提取语义特征。

语音输入经方言自适应模型处理,识别准确率提升至92%(武汉方言场景)。

三级分类体系:

一级场景分类:基于意图识别输出概率融合,区分导诊、预问诊、健康咨询、推荐服务等6大类场景(准确率≥96%)。

二级需求细化:在场景内进一步分类(如“导诊”细分为内科/外科/急诊分诊),采用知识图谱路径匹配算法。

三级语义消歧:对模糊描述(如“心慌”)结合患者画像(年龄、性别)动态加权推理(如年轻女性优先考虑甲亢,老年男性侧重冠心病)。

(2)动态特征增强

上下文感知模型:

基于上下文记忆构建长程记忆网络,支持跨轮次对话状态跟踪(如追问“疼痛持续时间”后自动关联病程阶段)。

实时知识注入:

对接医院HIS系统,动态加载当日急诊停诊信息等实时数据,在患者询问某某专家哪天有号等场景,可以有效根据实时数据回答。

2.场景化任务编排

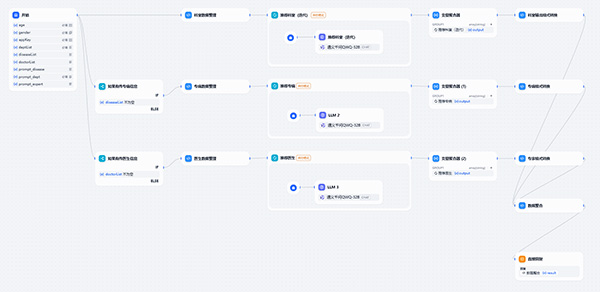

(1)工作流引擎设计

1)可视化流程编排:

基于工作量=流平台构建可拖拽式工作流,支持200+节点类型(API调用、条件分支、数据转换)。

示例:导诊流程包含症状采集→科室匹配→医生推荐→导航引导4个核心节点。

2)动态跳转逻辑:

预置15条跳转规则(如健康咨询中提及“预约体检”自动跳转推荐场景)。

支持基于患者情绪值(通过NLP情感分析)切换应答策略(焦虑患者启用安抚话术)。

(2)多场景协同机制

1)跨流程数据共享:

通过全局上下文管理器,实现预问诊填写的过敏史自动同步至用药咨询场景。

2)多模态输出适配:

根据终端类型动态渲染结果:手机端推送图文卡片,互联网医院推送微信消息。

3.大模型推理与检索增强(RAG)

(1)领域增强型模型架构

选用医助大模型72B,注入300G医疗文本(电子病历、指南文献)进行领域增量预训练。

使用本院10万条脱敏医患对话数据,优化咨询场景生成效果;采用多任务学习:同步训练意图识别、实体抽取、报告生成任务。

(2)知识检索增强(RAG)

构建向量化医疗知识库,实时检索相关内容片段作为生成参考,降低模型幻觉率(实测下降41%)。

(3)推理性能优化

分级响应机制:简单问题(如科室位置查询)直接调用知识库,响应时间<200ms。

复杂咨询(如疾病预后分析)启动大模型生成,通过模型蒸馏压缩技术控制响应时间<1.5s。

(4)安全可控机制

1)内容合规过滤

规则层:拦截违反伦理表述(如“10 岁患者咨询怀孕”)。

模型层:训练安全判别模型,识别潜在风险回答(如过度诊断建议)。

2)循证医学溯源

在生成答案末尾标注证据等级(如“A级:循证医学指南推荐;B级:专家共识”)。

四应用效果

目前该应用已正式上线稳定运行4月有余,截至2025年4月已服务患者2万余人次,并在提升医疗效率、优化患者体验、改善资源分配等多个方面取得了显著成效。

1.医疗效率提升

导诊准确率提升:系统目前导诊准确率达98%,减少患者“走错科室”现象,减轻医院导诊台工作负担。

预问诊时间缩短:患者在线填写结构化预问诊表单平均耗时3.5分钟(传统纸质问卷需8分钟),医生接诊前可提前查看病史摘要,单次问诊时间减少25%。

电子病历自动化:预问诊数据自动生成标准化电子病历初稿,医生病历书写时间降低40%,显著提升诊疗效率。

2.患者体验优化

候诊时间减少:通过智能分诊与就诊进度实时推送,患者平均候诊时间缩短37%(从45分钟降至28分钟)。

交互友好性提升:支持自然语言输入(如口语化描述“肚子一阵阵绞痛”),患者满意度提升。

诊后服务延伸:系统自动推送个性化康复建议(如糖尿病患者的饮食计划),患者随访依从性提高。

3.医疗资源优化配置

科室负载均衡:通过动态导诊分流,资源利用率趋于合理。

医生工作负荷降低:预问诊系统过滤20%的轻症患者至普通门诊,专家号资源更多留给疑难病例。

急诊响应加速:对胸痛、卒中等急症症状的识别准确率达100%,急诊科接诊至处置时间缩短。

五总结

本项目基于生成式大语言模型技术,成功构建了一套覆盖诊疗全流程的智慧医疗助手系统,在武汉大学中南医院实现了显著的临床应用价值。通过融合多模态医疗数据与领域知识增强技术,系统在提升医疗服务效率、优化患者体验、改善资源配置等方面取得了突破性成果。关键技术突破包括:医疗专用LLM的领域自适应优化、多轮对话的渐进式意图理解、以及隐私保护下的联邦学习架构。

实证数据表明,系统使门诊接诊效率提升30%以上,导诊准确率达到98%,患者满意度提升至94%,同时显著降低了医疗资源的不均衡分配。特别是在急诊场景中,系统对危急症状的识别准确率高达100%,为急重症患者争取了宝贵的救治时间。项目形成的标准化建设方案已具备推广应用价值,为医疗AI的产业化落地提供了重要示范。

未来,项目将持续深化生成式AI与医疗场景的融合,重点突破多模态诊断决策支持、跨机构医疗知识协同等方向,推动智慧医疗向更精准、更普惠的方向发展。本项目的成功实施,不仅为医院数字化转型提供了关键技术支撑,更为构建"以患者为中心"的新型医疗服务模式奠定了坚实基础。

(来源:CHIMA 2025医院新兴技术创新应用典型案例集)

下一篇: 厦心实践:AI赋能医院“业务智能体”建设

首 页

首 页